こんにちは、ウッチーです^_^/

今回は、わが家の「お雑煮」についてご紹介したいと思います。

私の両親は福井県の出身で、このお雑煮は私にとって一番なじみ深く、思い出がたくさん詰まった味です。

実はこの記事、2025年1月に公開した「お雑煮の魅力再発見!福井県のシンプルレシピ」の内容を見直し、リライトしたものです。

季節外れではありますが、来年のお正月の参考にしていただけたら嬉しいです。

うちのお雑煮(福井県)の特徴

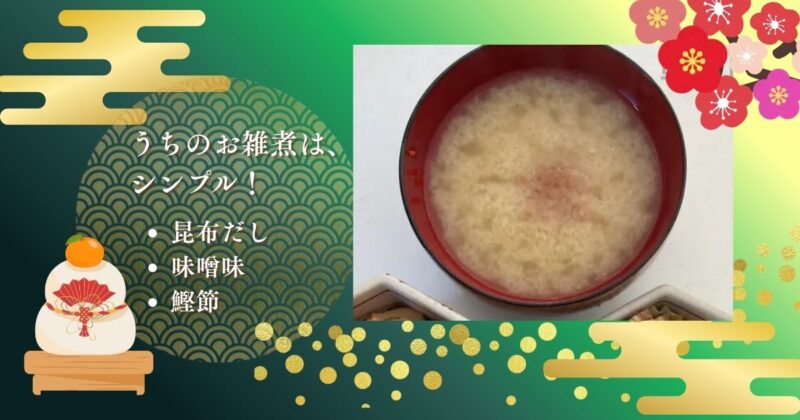

わが家のお雑煮は、とてもシンプル。けれど、心がホッとするような優しい味わいです。

ポイントはこちら:

- 丸餅

- 昆布だし

- 合わせ味噌仕立て(本来は白味噌を使うのが主流)

- 仕上げにたっぷりの鰹節

味噌は、少しだけ甘みのある合わせ味噌を使っていて、ストーブの上でコトコト煮ると、お餅がとろっと柔らかくなり、昆布と鰹のうまみがじんわり染み出してきます。

たくさんのお餅が入った鍋を、家族や親戚みんなで囲んで食べる──そんな風景が、今でも思い出されます。

💡 お雑煮の豆知識

小さい頃から、当たり前のように食べてきた「お雑煮」。

でも実は、地域や家庭によって、びっくりするくらい違いがあるんです。

全国の色々なお雑煮

みなさんのおうちのお雑煮は、どんな味ですか?

全国を見渡してみると、本当にさまざまなバリエーションがあります。

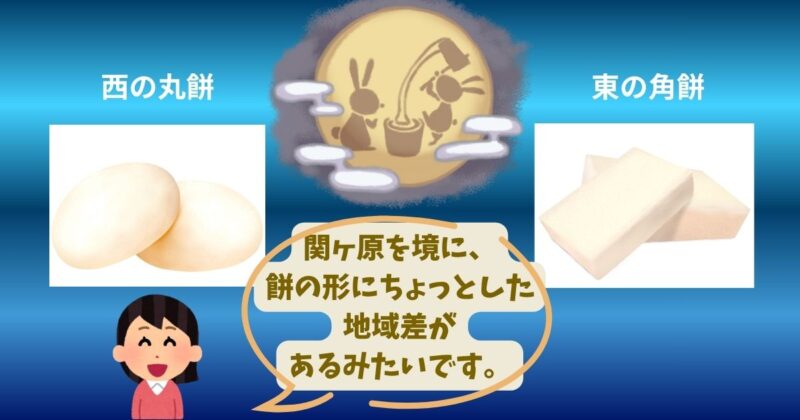

出汁の種類や味付け、お餅の形も──四角だったり、丸だったり。

たった一椀の中に、これほどの違いがあるなんて、驚きですよね!

下のマップで、日本各地のお雑煮をめぐってみましょう♪

お雑煮の歴史と意味

お雑煮は、もともと年神様にお供えした食材を、家族で一緒にいただくお正月の行事食として始まったと言われています。

江戸時代以降、餅つきの文化が広がる中で、地域ごとに特色ある味や具材が発展していきました。

ちなみに、丸餅は関ヶ原より西の地域で多く見られ、「円満」や「家庭円満」を象徴する縁起物とされています。福井県もこの文化圏に含まれています。

昆布と鰹節の歴史

昆布は、奈良時代から献上品として重宝されてきた食材。特に関西地方の“軟水”は、昆布のうま味を引き出すのに最適でした。

一方、鰹節は江戸時代に広まり、「勝男武士(かつおぶし)」という語呂から、縁起の良い食材として親しまれるようになりました。そこから、日本中の家庭に広く浸透していったのです。

お雑煮は、こうした日本の食文化の歴史と知恵が詰まった、まさに“食の集大成”ともいえる存在ですね。

初めて知った!福井県のお雑煮のバリエーション

福井県の中でも、京都に近い若狭地方では、京都の宮廷文化の影響を受けた白味噌仕立ての雑煮が一般的です。

でも、調べてみて驚いたのがこちらのレシピ:

- 昆布と鰹のだし汁

- 赤味噌を溶く

- 餅を入れて、なんと黒砂糖をかける!

しょっぱい赤味噌に、甘い黒砂糖という組み合わせ。最初は「えっ!?」と思いましたが、実はこれ、江戸時代に北前船が若狭港へ砂糖を運んだ影響だそう。

当時、砂糖はとても貴重だったため、「せめてお正月くらいは甘いものを楽しもう」と考えた庶民の知恵から生まれたとのこと。地域の歴史と食文化の深さを感じます。

かんたんすぎる!うちのお雑煮レシピ

材料(2人分)

- 昆布(10cmほど)

- 合わせ味噌(または白味噌でもOK)

- 丸餅(2〜4個)

- 鰹節(たっぷり)

作り方

- 昆布を水に浸して10分以上おく(急ぎならそのまま火にかけてもOK)。

- 沸騰させないようにゆっくり火を入れて、昆布だしを取る。

- 昆布はそのまま、餅を入れて柔らかくなるまで煮る。

- 火を止めてから、味噌を溶き入れる。

- 器によそい、鰹節をたっぷりのせたら完成!

シンプルであっという間ですが、体にじんわり染みる味です。

まとめ

お雑煮は、家庭や地域ごとに異なる味があり、それぞれの背景や思いが込められた特別な料理です。

わが家の雑煮は、丸餅・昆布だし・合わせ味噌仕立て・たっぷりの鰹節というシンプルなもの。でもその一つ一つに、福井の風土や歴史、そして家族の思い出がたっぷり詰まっています。

特に、赤味噌に黒砂糖を加える独特な食べ方には、江戸時代の商業文化や、庶民の工夫と願いが息づいていて、ますますお雑煮の奥深さを感じました。

今年のお正月も、そんなお雑煮を囲みながら、家族でゆっくり過ごすことができました。

みなさんのご家庭では、どんなお雑煮を食べますか?

あなたの“家の味”も、ぜひ聞かせてくださいね😄

本日のうちの朝ごはんメニュー

毎年同じようでいて、少しずつ変わっていくお正月。

それでも、手間をかけた料理を囲む時間は、やっぱりわが家らしいなぁと思います。

今年は、ひとりでのんびりと過ごすお正月となりましたが、来年はまた、御重を飾って、家族と笑い合えるお正月を迎えられたらいいなと思います。

そんな願いを込めて、今年の味もしっかりと覚えておこうと思います。

※この投稿は、私の家庭での実際の出来事をもとに、AIのアドバイスも活用して構成しています。

コメント