みなさん、こんにちは!ウッチーです😊

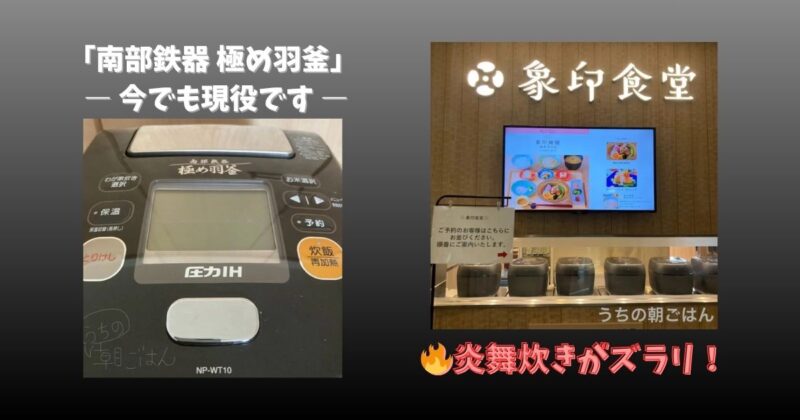

今日は、我が家で長年愛用している炊飯器――象印の「南部鉄器 極め羽釜 NP-WT10」についてお話しします。

この炊飯器は、ごはんのふっくら感や冷めても美味しい仕上がりが特徴で、わが家の食卓には欠かせない存在でした。

ところが最近、このシリーズが生産終了になったと知り、とても残念な気持ちになりました。

それでも象印は、「炎舞炊き」シリーズなどの新たな技術を通じて、ご飯のおいしさを追い求め続けているのだと改めて感じています。

※本記事は、筆者自身の使用経験および公開情報をもとに、個人の視点でまとめたものです。

進化したのに、なぜ販売が続かなかったの?

後継モデル「極め炊き NW-AS10」の進化

象印 極め炊き NW‑AS10(2016年8月発売)では、以下のような進化が見られました。(※発売日は 価格.com を参照)。

- 羽釜の底が広がり、熱の伝わり方が向上

- 羽の形状が改良され、炊きムラを軽減

- お手入れパーツが5点から3点に減り、扱いやすさが向上

※製品仕様は象印公式サイトより参照

▶︎ 象印公式「NW-AS10」製品ページ

2025年10月時点で象印カスタマーセンターに確認したところ、本モデルもすでに生産終了となっています。

次に選ばれたのは、全く新しい加熱技術「炎舞炊き」

象印が次に選んだのは、「南部鉄器」シリーズとは異なるアプローチでご飯をおいしく炊くための新技術「炎舞炊き」。

複数のIHコイルを独立制御し、釜の中で“炎が舞う”ように加熱することで、甘みや香ばしさを引き出すことができる技術です。

これにより、「南部鉄器 極め羽釜」はある意味で技術進化の節目を迎え、役割を終えたと考えられます。

なぜ南部鉄器の炊飯器は作り続けられなかったのか?

この羽釜には、製造上の課題やコストの壁が存在していたようです。以下に、その主な理由をまとめます。

- 🔧 大量の鉄材が必要

→羽釜1個の製造に、鋳込みで約18kg以上の鉄を使用

→切削前は約7kg、それを削って最終的に約1.8kgへ - ⚠️ 歩留まり(使える割合)が非常に低い

→ 鋳物は空洞や歪みが出やすく、製品になるのは約10% - 🧑🏭 熟練職人の手作業が必須

→ 高精度の加工には、職人の技術が必要不可欠 - 💰 コストがかかる

→ 材料費も工程も高コスト

→実際、「NP-WT10」の希望小売価格は税別14万円でした

(出典:マイナビニュース)

こうした背景から、商品としての魅力はあっても、量産や販売の継続は難しかったのではないかと考えています。

「炎舞炊き」への進化は、挑戦の証

2018年に登場した「炎舞炊き」は、釜の形状ではなくIHヒーターそのものを進化させた新しい技術。

複数のIHコイルを独立制御し、釜の中で炎が舞うような加熱を再現。

これにより、ごはんの甘みや香ばしさがさらに引き出されるようになっています。

象印の“ご飯をもっと美味しく”という姿勢が、こうした技術開発に結びついているのだと感じています。

羽釜に込められた、職人とメーカーの想い

私がこの羽釜を使い続けて10年以上。

冷めてもおいしいごはんが炊ける、我が家にとってかけがえのない存在です。

以前訪れた東京・KITTEの「象印食堂」で、ごはんへのこだわりを体感し、我が家の羽釜にもその想いが込められていたのだと、改めて実感しました。

今朝のうちの朝ごはんメニュー

今朝は、10年以上愛用している羽釜で炊いた白ごはんをいただきました。

冷めてもふっくらで美味しく、朝ごはんにぴったりです✨

おかずもちょっとだけこだわってみました!

🍽️ 本日のメニュー:

- 冷めても美味しい白ごはん(昨晩炊いて朝にいただきました)

- おかずプレート:

・ほうれん草としらす入りの卵焼き(朝に作りたて!)

・きんぴらごぼう

・大根サラダ

・プチトマト - しめじとわかめの卵スープ

☘️ ちょっとした工夫

- 副菜は多めに作って数日楽しむ

- 大根の茎は味噌汁にプラス

▶ 朝の食卓がグッと華やかになります😊

まとめ:羽釜の終わりと、象印が選んだ次の一歩

「南部鉄器 極め羽釜」は、我が家にとって単なる炊飯器ではなく、毎日の暮らしを支える相棒でした。

伝統の技と現代技術を融合させたこの炊飯器に、心から感謝しています。

生産終了の背景には、多くの検討や判断があったと思います。

それでも象印は、「もっと美味しいごはんを届ける」という姿勢を崩さず、次の挑戦に踏み出しました。

羽釜の製造は終わっても、これからも大切に使い続けたいと思います。

10年以上、毎日ごはんをふっくらと炊いてくれた大切な相棒として――感謝の気持ちを込めて。

次回は、価格.comなどの情報をもとに、今売れている炊飯器や注目モデルを比較してみたいと思います。

もし私が次に買い替えるとしたら…?そんな視点でお届けする予定ですので、どうぞお楽しみに😊

・第1回:毎日のご飯がもっと美味しくなる!炊飯器の歴史とその魅力

・第2回:10年使い続けた我が家の炊飯器!南部鉄器圧力羽釜の魅力とは?

・第3回:象印「極め羽釜」の終わりと「炎舞炊き」への進化 ― 私の視点から(今回の記事)

※この投稿は、私の家庭での実際の出来事をもとに、AIのアドバイスも活用して構成しています。

コメント